| Title | 두번째 칼럼 -2 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Writer | 로컬리티센터 | Date | 17-09-25 11:22 | Read | 674 |

본문

사실 비슷한 에피소드가 많지만, 위의 경우처럼 ‘간접적인 모국어 말투’로 인해 발생한 사건을 하나만 더 소개해보겠다.

하루는 친구와 함께 영화를 본 날이었다. 영화관을 나온 뒤, 영화 어땠냐는 친구의 물음에, 나는 머릿 속으로 (그러니까 한국말로) ‘재밌었던 것 같아.’를 포어로 그대로 직역하여, ‘Acho que gosto.(=I think I like it.)’라고 대답하고 만다. 그런데 이 친구는 단순한 취향문제에, ‘Acho que (I think)’를 붙여 대답하는게 퍽이나 이상했던 모양이다. 결국 또 한 번 ‘스스로 뭘 좋아하는 지도 모르냐?’는 뉘앙스의 질문에 허둥지둥 해명을 했어야 했다.

평소 트러블지양주의자인 나는, 이럴 때마다 매 번 인내심을 갖기 위해 노력하고 또 노력한다..

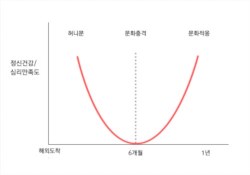

돌이켜보면, 내게 이런 에피소드는 아래 교차문화적응이론 그래프에서 U자 곡선이 x축(유학기간)과 접점을 이루는, 다시말해 유학에 와서, 외국에 대한 막연한 환상으로 심리적 만족도가 높던 시기가 지나며, 점점 깊어만 가는 문화충격으로 심적만족도가 최저도에 이르는 시기, 자주 발생해왔다. (내 슬럼프는 대략 3개월쯤 찾아왔던 것으로 생각된다.)

결국 , 이렇게 말투를 바꾸려는 과정에서 , 나의 내면과 더 자주 마주할 수 있었고 , 그 결과 외부의 크고 작은 것들에 대해 내 주관을 확실히 해두어, 전반적으로 내 삶에 좀 더 주체적인 태도를 가지게 됐다고 자부할 수 있다. 뿐만 아니라 이제는, 완전히 적응된 직설적인 포어 말투 와 브라질인 식 사고(?)의 학습으로 커다란 문화장벽이 하나 무너진 느낌을 받았고, 현지인들과도 더 자연스럽게 대화하며 친해질 수 있었다.

서로를 조금씩 존중하고 맞춰가면, 생김새는 달라도 우리모두 친구가 될 수 있다.

문화차이를 극복하려거든<span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; letter

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.